Le suivi et l’évaluation, y compris la collecte de données, l’analyse et les enseignements tirés, sont essentiels pour aider les responsables de la mise en œuvre et les autres parties prenantes à comprendre les effets directs des programmes de réintégration sur les migrants de retour, les communautés et les pays d’origine. Ils peuvent favoriser l’amélioration des programmes de réintégration et de leurs effets directs.

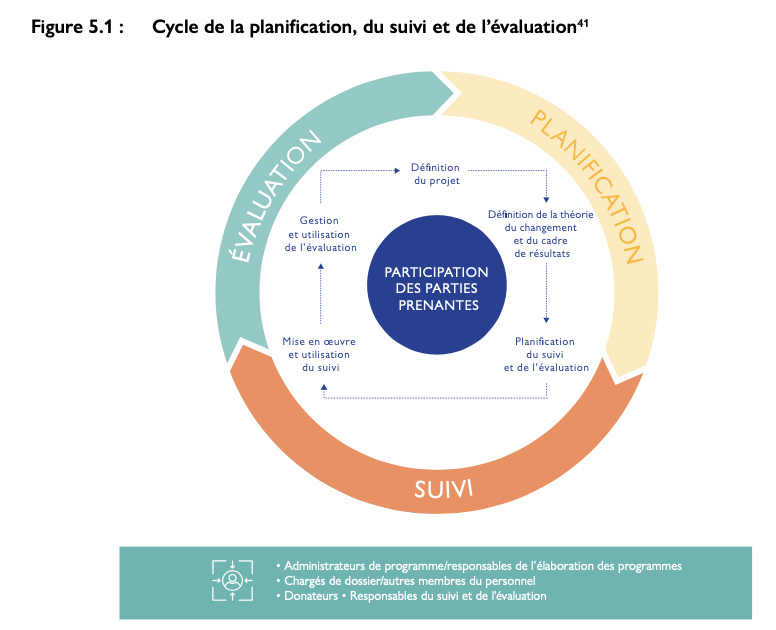

Le suivi et l’évaluation s’inscrivent dans le cadre d’un système de gestion axée sur les résultats40. Ce type de gestion s’appuie sur des résultats clairement définis et mesurables, et a recours à divers processus, méthodes et outils pour atteindre ces résultats. Le suivi et l’évaluation axés sur les résultats ne mettent plus l’accent sur les produits, mais sur les effets directs et l’impact. Ainsi, ils contribuent à :

-

Présenter les résultats dans le cadre de la responsabilité envers les bénéficiaires et les donateurs ;

-

Mettre en place les mécanismes adéquats pour des approches fondées sur des principes et des données factuelles ;

-

Recenser les éventuelles lacunes et améliorer l’élaboration des programmes de réintégration grâce à des enseignements tirés de données factuelles ;

-

Fournir des preuves sur les difficultés et possibilités que présente la réintégration pour les gouvernements ;

et les partenaires non gouvernementaux, les migrants et les non-migrants ;

-

Assurer la disponibilité de données fiables à des fins d’analyse et de recherche.

Le suivi et l’évaluation peuvent être considérés comme des outils permettant une gestion axée sur les résultats, c’est à dire des outils de gestion aidant les responsables à suivre les progrès et à montrer l’impact d’une intervention. Le suivi et l’évaluation doivent donc être intégrés tout au long du cycle d’un programme.

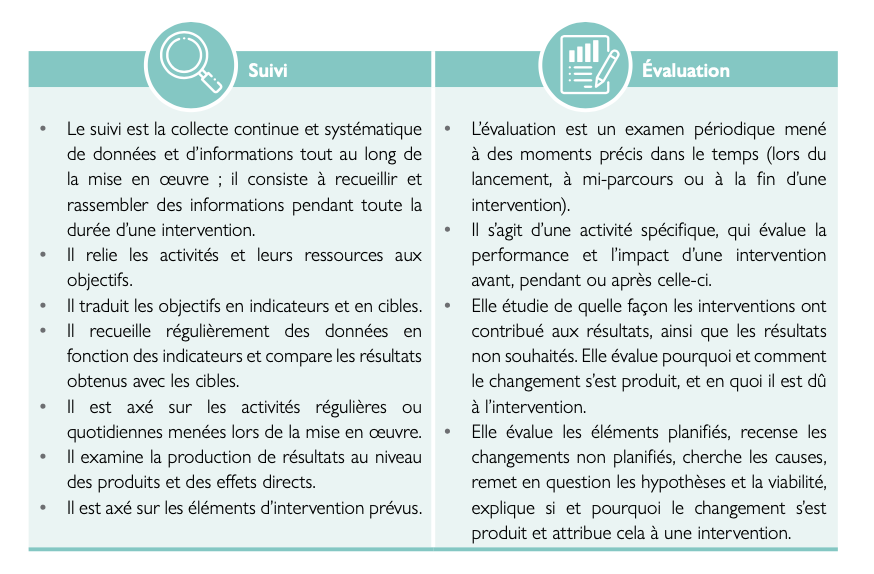

Qu’est-ce que le suivi ?42 Le suivi est une fonction continue qui, au moyen de la collecte systématique de données sur des indicateurs spécifiques, fournit aux responsables et aux parties prenantes d’une initiative de développement en cours des informations sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs.

Pourquoi effectuer un suivi ? Le suivi génère des informations qui permettent de prendre des décisions en temps voulu. Il aide ainsi les responsables à agir, au lieu de réagir une fois qu’il est trop tard pour contrôler les dommages. Le suivi permet de déterminer si :

-

Les activités planifiées ont effectivement lieu ;

-

Il y a des lacunes dans leur mise en œuvre ;

-

Les ressources sont utilisées de manière efficace ;

Le contexte opérationnel du programme a changé.

Qu’est-ce que l’évaluation ? L’évaluation est l’appréciation systématique et objective d’un projet, d’un programme ou d’une politique, en cours ou terminé, de sa conception, de sa mise en œuvre et de ses résultats. Elle se distingue du suivi en ce qu’elle implique un jugement de la valeur de l’activité et de ses résultats43.

Pourquoi effectuer une évaluation ? Le suivi pose les questions suivantes : « Qu’est-ce qui a été fait ? Comment ? Quand ? » L’évaluation répond elle aussi à ces questions, mais également à celles-ci : « Pourquoi ? Cela a-t-il été bien fait ? ». L’évaluation permet un examen critique des interventions. Certaines évaluations permettent également d’expliquer pourquoi une intervention a mieux fonctionné qu’une autre.

Les évaluations sont le principal moyen d’examiner la causalité. Le suivi montre si les indicateurs ont changé, mais il donne peu de détails concernant les raisons pour lesquelles ce changement s’est produit. Les évaluations complètent le suivi en examinant les raisons pour lesquelles des changements se sont produits (ou non), et en tirant des conclusions à cet égard. Elles contribuent non seulement à responsabiliser les parties prenantes, mais également à créer un espace de réflexion, d’apprentissage et de partage des résultats. Elles constituent une source d’informations fiables contribuant à améliorer l’aide directe aux bénéficiaires, et sont utiles aux partenaires et aux donateurs.

- Différences entre le suivi et l’évaluation

Bien qu’ils soient souvent regroupés, le suivi et l’évaluation sont deux fonctions distinctes, mais connexes. Ce qui les différencie est principalement l’importance qu’ils accordent respectivement à l’appréciation et le moment où ils ont lieu dans le cycle du programme.

Le suivi permet de déterminer les tendances immédiates qui sont utiles pour gérer la mise en œuvre du programme. Il est plus axé sur les résultats à court et à moyen terme. La mesure des résultats à long terme, tels que les progrès accomplis en ce qui concerne les objectifs ou effets directs à long terme, nécessite un délai plus long et un examen plus ciblé ; c’est ce que permet l’évaluation.

Le suivi et l’évaluation sont des fonctions complémentaires – et mutuellement bénéfiques.

5.1.1 Considérations éthiques en vue du suivi et de l’évaluation

Lors des activités de suivi et d’évaluation, il est important de se conformer à des normes et règles spécifiques. En ce qui concerne l’évaluation, il est recommandé de suivre les Normes et règles d’évaluation du GNUE44. L’OIM a également mis au point, en 2018, une politique relative au suivi et une politique relative à l’évaluation45 et, dans ce cadre, a défini les principes du suivi : crédibilité, utilité, éthique, impartialité, transparence, divulgation et participation. Les praticiens du suivi et de l’évaluation doivent veiller à respecter tous les principes éthiques. L’on trouvera ci-après une liste de considérations éthiques fondées sur la politique de l’OIM relative au suivi.

Tableau 5.1 : Considérations éthiques relatives au suivi et à l’évaluation

| Considérations éthiques | |

|---|---|

| Intégrité personnelle et professionnelle |

|

| Absence de tout intérêt personnel ou sectoriel |

|

| Respect du droit des institutions et des bénéficiaires |

|

| Garantir le respect de la vie privée, la protection des données et la confidentialité |

|

40 GNUD, Results-based Management Handbook (New York, 2011).

41 PNUD, Guide de la planification, du suivi et de l’évaluation axés sur les résultats du développement (2009).

42 OIM, Monitoring Policy (Genève, 2018).

43 OCDE/CAD, Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et la gestion axée sur les résultats (Paris, 2002).

44 GNUE, Normes et règles d’évaluation (New York, 2016).

45 OIM, Monitoring Policy (Genève, 2018).

- 5.1/5.5

- Suivant